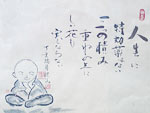

▲石垣氏 水墨画

▲石垣氏の個展

▲青雁皮アップ

▲青雁皮

▲青雁皮の枝

|

【青雁皮紙の特徴】

18世紀の中ごろの古文書に青雁皮紙が使用されていたことがわかっているが、誰が何時ごろ漉いたのかはまったくわかっていない。幻の紙として現在に至っている。

強靭な繊維で光沢に富み、緻密で粘りのある性質、紙にすると半透明でつややかな紙肌、害虫にも強く湿潤な場所でも耐久性を持つ紙の王様とも呼ばれている。

八重山では戦後、青雁皮を採取し本土業者へ販売していたという話も残っている。

【紙漉きを始めた訳】

恩師平山章氏との出会いから始まる。

氏は、医学博士で和紙文化研究会の会員。八重山における青雁皮紙の第一人者。

昔から愛用され、珍重されてきた青雁皮紙の復興。私財で青雁皮紙研究所を設立し2006年12月同研究所を閉所。

石垣さんは、水墨画を趣味とし平山氏の青雁皮紙に描くと、ものすごく墨のなじみがよく自分で漉いた紙に描いてみたいという思いから始めた。

【紙漉きの工程】

手漉きの和紙は、中国から伝来した「溜漉(ためすき)」と日本で開発された「流漉(ながしすき)」に大別される。

前者は、厚みのある繊維のしっかりとした紙が漉け、後者は、薄くしなやかな紙となる。

【製法】

* 原料の確保

* 皮剥ぎ (黒皮などを削ぎ乾燥させる)

* 煮る

* 塵取り

* 叩解(こうかい)原料を叩き繊維状にすること

* 紙漉き

* 圧搾

* 乾燥 (天日乾燥または、火力乾燥)

* 仕上げ

紙を漉く作業は天気のよい日に行うのが一番。また、若い人が手伝ってくれたらなぁと話す。

紙漉きのポイントは、なんと言っても天候。

晴れた日に漉くのと曇りの日に漉くのとでは、出来がぜんぜん違う。

また、アオガンピの木も海岸で雨風に吹かれているのではあまりきれいな紙が漉けず、原木から育てないといけない。

石垣島では、あちらこちらに自生しているが、なかなか、多くの材料が手に入らない。

木は、幹を残し枝を落とし使う。材料がそろえば、一気に紙漉きまで約3日間。

まだまだ、製品化できるほどの作品はできないけれど、少しでも多くの人が青雁皮紙に興味を持ち、多くの人が利用してくれたらいいのにと話す。

|