沖縄は唄の島だと言われています。その沖縄の中でも八重山は島唄や伝統芸能が盛んな所ではないでしょうか?「八重山の心」を知るには、そこの島々の島唄を知る事からアプローチすることも一つの方法です。それによって八重山の歴史と文化への理解がより一層深まってくれれば、嬉しい限りです。

八重山古典民謡は初めての方には一度聞いただけでは全く意味不明だと思われます。それはもちろん方言で唄われているから分かり辛いのであって、文字にして漢字を当てはめたり、背景説明や語句の説明をきちんとすれば、馴染みのない本土の方でも充分に理解してもらえると思います。

そして、三線の伴奏に合わせて唄えば唄う程、味が出てきます。目安は一つの島唄を千回以上唄い込む事によって、その唄の理解への境地に近づくことができるはずです。八重山を愛する皆様がそこへ至るまでの島唄理解の手助けを微力ながらすることができることを願いつつ、島唄紹介とその解説を連載していきます。

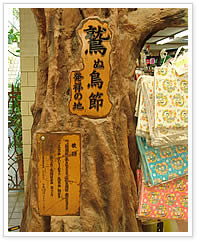

まず第一回目は最初を飾るにふさわしい「鷲の鳥節」を紹介いたします。石垣島の繁華街に「あやぱにモール」(現在:ユーグレナモール)と言うアーケードの商店街がありますが、その名前の由来を御存知でしょうか?そのモールの中に塩谷商店(石垣市大川218番地)がありますが、その店の横に「鷲の鳥節」発祥の記念碑が建っています。実は昔この塩谷商店の屋敷内に「与那国御嶽(方言名、ユノーンオン)」という神事を行う御嶽(ウタキ、オン)がありました。そこの初代の司(ノロ、ツカサ、神事を行う人)が「仲間サカイ(1713年~1813年)」という女性の方でした。

郷土史家である喜舎場永旬氏(1885年~1972年)がまとめた伝承によれば、仲間サカイは満49歳、数え年で50歳になる1762年の正月に感動的なものを目撃しました。自分が司を務める「与那国御嶽」の大木「アコウ木」に鷲が巣作りをしていたのですが、その鷲の親子が元旦の朝に初日の出が立ち上る東方に向かい勢い良く飛び立っていったのです。 何と感動的な情景でしょうか?折りしも50歳となるサカイは人頭税が免除になる年齢にやっとなる年だったのです。

まさに、それまでの束縛から解き放たれ、これから自由にやりたいことを考える自らと大空を雄大に自由に羽ばたく鷲の姿とをダブらせることができたサカイはこの上なく嬉しくなったに違いありません。

彼女はこの喜びを表すために即興で「鷲ユンタ」を詠んだと伝えられています。

鷲ユンタ

- no.

- 原歌

- 訳)

- 1.

- 大山ぬ中なんが サーユイサ

長山ぬ内なんが サーユイサ

鷲の鳥ように ユイ

ガーユーナー バースィ -

大山の中に

長山の内に

鷲の鳥が - 2.

-

大あこうぬ萌やあり

実りあこうぬさしょうり

-

大アコウが枝を広げ

立派なアコウが生え - 3.

-

本みれば 一むとぅ

枝みれば 百枝 -

もとをみれば、一つである

枝を見れば、百枝あり - 4.

-

百枝んが 巣ばふい

八重枝んが 巣ばふい -

百枝に巣をかけ

八重枝に巣をかけ - 5.

-

百枝ぬ 巣なんが

八重枝ぬ 巣なんが -

百枝の巣に

八重枝の巣に - 6.

-

五ぴらいぬ 卵なし

七ぴらいぬ 卵なし -

五つの卵を産み

七つの卵を産みました - 7.

-

五ぴらいぬ 卵から

七ぴらいぬ 卵から

-

五つの卵から

七つの卵から - 8.

-

綾羽ぬ 生いりばな

白羽ぬ 生いりばな -

綾羽が生え

白羽が生えました - 9.

-

正月ぬ 早朝

新年ぬ 朝ぱな -

正月の早朝に

新年の朝ぼらけに - 10.

-

東かい 飛びつぃけ

太陽ばかめ 舞いつぃけ -

東の空に飛んでいけ

太陽に向かい舞っていけ

以上が仲間サカイが詠んだ「鷲ユンタ」ですが、彼女の死後、30年が経ち、同じ大川村出身の天才的な音楽家で役人(新川村の与人)でもあった大宜味信智(1797年~1850年)が節歌へつくりかえ、1842年に楽典工工四に載せたのが、八重山を代表する雄大な儀礼歌「鷲の鳥節」の始まりです。

信智は七歳から首里で教育を受け25歳で帰省したと言われています。琉球音階や中国の音階も充分学んだものと思われます。

音楽の専門家によれば、「鷲の鳥節」のリズムは哀調を帯びた琉球音階ではなく、大陸的な五声音階からなり、リズムが一拍を主体としています。本調子でありながら「尺」を使わず、「中」を使う旋法は中国を中心に西洋に多くあり、沖縄本島にはありません。まさに大陸的な壮大な歌に仕上がったのです。

「鷲の鳥節」も「鷲ユンタ」と同じように歌詞は十番までありますが、特に、八番から十番までが舞曲歌詞として有名になりました。ですから、「鷲の鳥節」と言えば、ほとんどの人はその八番から十番までを、一番から三番までとして唄いますし、古典民謡として継承されている部分でもあります。

「鷲ユンタ」でも訳されてありますが、その歌詞をもっと詳しく解説したいと思います。

鷲の鳥節

- no.

- 原歌

- 訳)

- 1.

-

綾羽ば生らしょうり

アヤパニバ マラショウリ

ぶぃる羽ば産だしょうり

ビィルパニバ スダショウリ - 種々の模様の羽の雛を孵し

色とりどりの羽の雛を孵した - 2.

-

正月ぬ朝

ションガズヌ ストゥムディ

元日ぬ朝ぱな

グワンニイツヌ アサパナ -

正月の早朝

元旦の朝端(朝まだき、早朝) - 3.

-

東かい飛ぶぃつぃけ

アガルカイ トゥビィツゥケ 太陽ばかめ舞いつけ

ティダバカメ マイツゥケ -

東の空に飛んで行きなさい

朝日を浴びて飛んで行きなさい

ここで唄われている鷲はもちろん八重山に生息するカンムリワシのことです。

石垣島と西表島の森林地域に生息するワシタカ類で特別天然記念物に指定されている鳥で、最近はその数が減り、200羽前後しか確認されておらず、絶滅が危惧されています。

野鳥の会の生態調査によると、このカンムリワシは春頃から巣作り産卵をし、雛が巣立つのは6月頃だと言われています。卵は一つしか産まず、一羽の雛を大切に育てるそうです。

そうだとすると「鷲ユンタ」や「鷲の鳥節」で唄われていることは事実と異なることになります。旧暦に当てはめてもカンムリワシが正月に巣立つようなことはないのです。

仲間サカイが創作したと言われる歌詞もあくまでも伝承によるものでありますし、記録として残っている訳ではありません。

では、どう解釈すればいいのでしょうか?「鷲ユンタ」や「鷲の鳥節」にはそれぞれの唄に囃子の部分がついており、

鷲の鳥ように がーゆーなー 鷲

バスヌトゥルゥヨウニ ガーユーナー バスィ

この部分の解釈がいろいろ説があり、よく分からない部分でもあります。筆者としては、

鷲の鳥よう にがゆーなー 鷲

バスヌトゥルヨウ ニガユーナー バスィ

と本来意味をとる所が、節回しの都合で上記のように変わったのだとする説に賛同します。そうすると、意味は鷲の

鳥よ!(私は)願いますよ(あなた方が無事に飛び立つことを) 鷲よ!

となるのではないでしょうか?仲間サカイは自らの願いを鷲に託した形で、これからの人生が夢と希望に満ち溢れ、鷲の如く雄大に自由に展開されることを願っていたのではないでしょうか?その舞台をこれから年が明ける元旦に設定することにより、夢と希望の膨らみを最高潮にすることが可能になったのです。

サカイはその後長生きし、百一歳でこの世を去るまでに神秘的な霊感により神の託宣を受け、遠くの物が透視できたり、明和の大津波(1771年)まで予言したと言われています。

雄大ですがすがしく、優雅で荘重な唄に仕上がった「鷲の鳥節」は何度聞いても飽きる事がなく、歌えば歌うほど味が出てくる芸術的価値の高い島唄だと思われます。

ところで、「鷲ユンタ」は川平村で作られたとする説もあります。その説によると、仲間サカイは大浜村の豪族「オヤケアカハチ」によって殺された川平村の豪族「仲間満慶」の母親であったと言われています。

川平公園の中には「鷲ユンタ」の碑が今も建てられています。大川発祥説も川平発祥説もどちらも伝承ですから確かめることは今となっては不可能かもしれません。

前述の「あやぱにモール(モールは英語で商店街の意)」の「あやぱに」はもちろん「鷲の鳥節」の「綾羽ばまらしょうり・・・・」の「綾羽(あやぱに)」から来ています。また、最近では、八重山古典民謡・安室流などのコンクールで小学生の奨励賞に当たる賞を「あやぱに賞」と名づけています。教育委員会による「あやぱに学級」なるものまであります。

「あやぱに」はカンムリワシの幼鳥の羽模様からいろんなものを表す言葉へと発展していっています。

「あやぱに」はカンムリワシの幼鳥の羽模様からいろんなものを表す言葉へと発展していっています。

石垣島出身でボクシングの世界チャンピオンにまで登りつめた具志堅用高氏は現役ボクサー時代、「自分はカンムリワシになりたい」といい、カンムリワシを自分のトレードマークにしていました。まさに世界へ羽ばたくにはピッタリだったような気がします。

この春石垣島の八重山商工高校が選抜高校野球で見事に甲子園初出場を果たしました。彼ら高校球児の如く、八重山の若者達が夢と希望をもって、様々な分野で日本本土に、いや世界に活躍の場を求めて羽ばたいて行くことを願いって止みません。

カンムリワシは八重山の人々にとって「夢と希望の象徴」であり、「鷲の鳥節」を唄う事により、気持ちを新たにして欲しいものです。