鶴亀節

「島唄めぐり」の第二回目は「鶴亀節」を紹介したいと思います。この唄は「川平鶴亀節」とも呼ばれており、石垣島の川平(昔の川平村)で生まれた島唄です。

昭和51年に発行された「川平村の歴史」(川平公民館編)によれば、作詞作曲年号は1804年(文化1年)8月25日と記されています。

それでは、以下で唄の解説を行います。カタカナの部分は唄う時の読み方です。

鶴亀節

- no.

- 原歌

- 訳)

- 1.

-

川平主ぬ御蔭ん

カビィラシューヌ ウカギン

目差主ぬ御恩義ん

ミザスィシューヌ ミブキン

(囃子) 鶴亀ぬ 舞遊ぶ

ツィル カミヌ マイアスィブ - 川平主(村長)の御蔭様で

目差主(助役)の御恩義で

鶴と亀が共に踊り遊んでいる

- 2.

-

富貴世ば給られ

ウヤキユバ タボーラレ

弥勒世ば給られ

ミルクユバ タボーラレ

(囃子)1に同じ -

裕福な世を給われ

五穀豊穣の世を給われ

- 3.

-

昔世の巡りより

ムカスィユヌ ミグリョウリ

歓ん世ぬ巡りより

アマンユヌ ミグリョウリ

(囃子)1に同じ -

昔の太平の世が巡って来て下さい

喜びに満ちた世が巡って来て下さい

以上が元々川平村で歌い継がれた歌詞ですが、もう少し唄を詳しく解説して行きます。

歌詞の一番

川平村を治めていた川平主、今で言う村長にあたる人ですが、当時は琉球王府時代で在番制度が採られており、与人(ユンチュ、役職名)と言う役人が王府から任命され、その役を任されました。

その補佐役として目差(メザシ、役職名)と言う役人がつけられました。

彼らの役目は、村の農民達を統轄し、人頭税など色々な上納物を取り立て、王府に納める重要な役割がありました。ですから、上手に農民達を扱わないと、農業に対して彼らの士気が上がりませんでした。

この部分の歌詞は「与人の御蔭で、目差の恩義で」と唄われていますから、当時の与人と目差がよほど優れた方で、人徳が多く、豊作の多い年が続いたのだと想像できます。または、逆に農民達が彼ら役人に対して、一種の胡麻擂りで唄っていたのかも知れません。

「与人、目差たるものは、村の豊作や繁栄があなた方の御蔭や恩義である、と言われる位の人物になるべきである」というような願いが込められているのかもしれません。

「川平村の歴史」によれば、当時の与人と目差が誰であったのか調査したが、残念ながら、探し出す事ができなかったそうです。

歌詞の二番

「富貴世(ウヤキユ)」は「オオヤケ、大宅」とも読み、大邸宅に住むほどの金持ちで、裕福な世の中を意味します。

「弥勒世」は、弥勒菩薩から来ており、弥勒の神は繁栄と幸福をもたらす神様です。ですから、「弥勒世」は弥勒の神が支配する五穀が常に豊穣で泰平な世の中のことを指しています。

川平の村人達は、川平村が弥勒の神に導かれ、常に五穀豊穣で、裕福で泰平な世の中が続きますようにとの願いを込めて歌っている部分です。

歌詞の三番

「昔世」とは、前世、つまり、神様が治めていた泰平な世の中と理解できます。

「歓ん世(アマンユ)」は、漢字からして、歓喜に満ちた世の中と理解できます。すなわち、喜びに満ちた幸福な世の中という意味です。「神様が治めていた泰平の世の中、そして、喜びに満ちた幸せな世の中が巡って来てください。」と願いを歌に託し、川平の村人達は歌ってきたのです。

囃子の部分

「鶴は千年、亀は万年」と言われているように、長寿の象徴である鶴と亀が共に踊って遊んでいる、と歌われています。もちろん、目出度い事だ、と言う意味ですが、川平村の繁栄が永遠に続きますようにとの願いも込められた部分です。

人間の長寿を始め、家庭の繁栄、商売繁盛、無病息災、豊年豊作、五穀豊穣などなど。すべていいことがありますようにとの願いに置き換えることも可能かもしれません。当時の人々は、常に神に祈願し、感謝する生活をしていたことも窺い知る事ができると思います。また、この歌は祝いの席では欠かすことのできない島唄となっています。

以上が元来の川平村に伝わる「鶴亀節」の原歌ですが、それとは別に歌詞を少し変えて作られた唄が現在では古典民謡として継承されています。この唄も紹介いたします。

- no.

- 原歌

- 訳)

- 1.

-

川平村上なか

カビラムラ ウイナカ

弥勒世ば給られ

ミルクユバタボーラレ

(囃子)鶴亀ぬ舞遊ぶ

- 川平村の上には

五穀豊穣の世を給わり

- 2.

-

昔世ば給られ

ムカシユバ タボーラレ

神の世ば給られ

カンヌユバ タボーラレ

(囃子)同前 -

前世(泰平の世)を給わり

神の世(幸福な世)を給わり

- 3.

-

川平主ぬおうりから

カビラシュヌ オーリカラ

ゆぬ村やあらんだら

ユヌムラヤ アランダラ

(囃子)同前 -

川平主(与人)が赴任してから

以前の村とは違い豊作ばかりだ

原歌とあまり変わらないので、詳しく解説する必要はないと思われますが、三番だけ少し解説を付け加えます。

「おうる」と言う島言葉は、「いらっしゃる」と言う意味です。「おうりとうり、おーりとーり」と言うと「いらっしゃい」と言う歓迎の挨拶になります。

「川平主ぬおうりから」とは「川平の与人がいらっしゃってから、つまり、赴任してから」と言う意味です。「ゆぬ」と言うのは「同じ」と言う意味です。「ゆぬむぬ」と言うと「同じもの」と言うことになります。「あらん」と言うと「違う」と言う意味です。「あらんだら」は「違うものになってしまったね」と言うような感嘆を込めた意味です。

では、何故川平村でこのような唄が生まれたのでしょうか?その背景を考察したいと思います。

川平は琉球王府時代から石垣島の裏石垣地区の中心集落であり、生業も比較的安定して推移し、現在に至っています。

川平は琉球王府時代から石垣島の裏石垣地区の中心集落であり、生業も比較的安定して推移し、現在に至っています。

地形的に見ても山岳を背に村を取り巻く広い礁湖に面し、多分農業以前の魚介類採集時代から人々が住んでいたことが考えられます。川平の古い集落である仲間原の近くには貝塚も発見されています。

川平村の生業は一貫して主に農業でした。それ故に、御嶽を祭場とする年中行事が連綿と続けられています。祭祀行事はその数で年間二十七回になります。旧暦の7月を除き毎月のように行われています。

それらの中でも、豊年祭(旧暦6月)、結願祭(旧暦8月)、節祭(旧暦9月)は三大祭と呼ばれ、3日から5日間続くものもあり、村総出で行われます。

祭祀は殆どが農作物の豊作を祈願したり、豊作を感謝したりするものです。

祭祀は殆どが農作物の豊作を祈願したり、豊作を感謝したりするものです。

信仰対象の御嶽としては、群星御嶽、山川御嶽、宮鳥御嶽、崎浜御嶽、底地御嶽の5箇所となっています。その中でも、群星御嶽が川平村の発祥とも関係が深いと考えられており、村の中心祭場となっています。

村人達の生活は常に神への信仰と共にあったといっても過言ではないでしょう。

農業が主体ですから、農作物が不作だったら、王府への人頭税も納められないし、自分の食料さえなくなり、生きていけません。農業はもちろん自然が相手です。豊作をもたらしてくれるように神に祈るしかないのです。そして、豊作になったら、神に対しての感謝とお礼、それと喜びの奉納芸能、その繰返しだったのだと思われます。

八重山地方は夏場になると台風が来ますので、台風によって農作物が全滅するようなことも多々あったでしょう。

また、干ばつで不作になることもあったでしょう。そのような恐ろしい経験を何度も積んでいるが故に神に対する祈願や感謝の念が神への強い信仰心を育むことになって行ったのだと思われます。

人間というものはいい加減なもので、自分たちがこんなにも信仰しているのに神様は姿を見せてくださらない。神の姿が見たいと思うようになります。

人間というものはいい加減なもので、自分たちがこんなにも信仰しているのに神様は姿を見せてくださらない。神の姿が見たいと思うようになります。

その思いから生まれたのが川平に伝わる「真世加那志(マユンガナシー)」です。

マユンガナシーは真の世をもたらす神、つまり豊かで泰平を招来する神という認識から生まれたものと思われます。

マユンガナシーは神の身代を司るもので、ミノ、胴ミノ、笠を着け、覆面姿に六尺棒を杖につき、二人一組で各家を訪問し、「農作物の豊作、健康長寿、生り繁昌をあらしめ給え」と神口(カンフツ)をもって唱えます。

唱える方をムトゥ(元)、後ろで控えている方をトゥム(供)といいます。

川平は上の村と下の村に分かれており、それぞれマユンガナシーの起源となる話も違いますが、共通していることは、それぞれ信仰心があり、神を温かく迎え入れ、神との約束を守った人には豊作がありました。

その人の家が元になり、神が現れなくなってからは、神の代理としてのマユンガナシーが川平村の人々の家を節祭(シツ)の最初の夜に訪問することになっていきました。

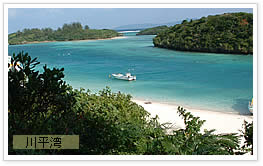

川平には最も美しい景勝を誇る川平湾があります。海の色のコントラストが実に素晴らしく、その海底にも美しい珊瑚礁があります。また、海水浴に最適な底地海岸もあります。

昔ながらの民家も今では少なくなりましたが、まだ点在します。そのような美しい海と民家を含めた原風景の長閑さを求めて数多くの観光客が訪れます。その為、多くのホテルや民宿が立ち並ぶようになっています。

川平の近海には海底を雄大に泳ぐマンタに出会えるポイントがあるので、多くのダイバーが押し寄せ、ダイビングショップの数も多くなってきています。

まさに、今の川平は農業というよりも観光産業で生業が成り立っている人が多いのではないでしょうか?

生業が農業に立脚した川平の人々の豊作を祈願し感謝する信仰心と来訪神を信じる信仰が基になって生まれたのが「鶴亀節」です。

農業から観光産業に生業が替わって行こうとも、川平の地で収入を得て生計を立てられるということは、神によってこの素晴らしい自然が与えられた結果であることを忘れず、神に感謝する気持ちを持って欲しいものです。

そして、観光業に携わる人々も積極的に川平の祭祀行事に参加して欲しいものです。

また、大きな意味で「鶴亀節」を見れば、私たち人間はこの地球上に生かされ、喜びあり、悲しみありの人生ですが、その節目節目で神に祈願したり、感謝したりすることの素晴らしさをこの唄は教えてくれているのだと思います。

自分が神によって大地に生かされた存在であると認識できた時、人は自分をとりまく自然環境に対しても優しくなれるのでないしょうか?生き物と自然は共存共栄できるように神様が創造したものであることを忘れないようにしようではありませんか?そのバランスが崩れた時、共に滅亡の道を歩むのです。

さあ、読者のみなさん!「鶴亀節」を歌い、神への感謝の念を忘れないようにしましょう。

【参考資料】

・神々の古層

・川平村の歴史